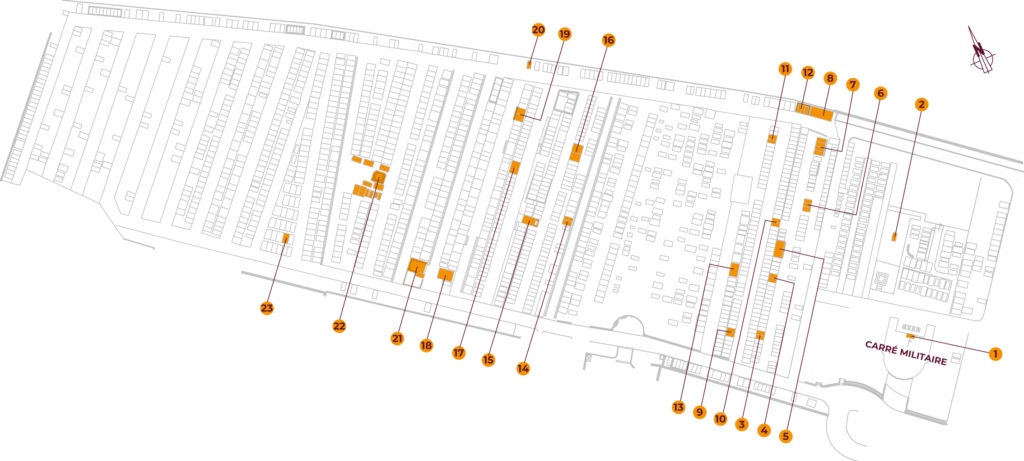

Les tombes remarquables

1. François Amable Ruffin (1771 – 1811)

Après la révolution de 1789, la France suit une politique d’expansion et de défense face aux coalitions étrangères, monarchies qui voient en une république voisine un danger. Dans cette instabilité, Jacques Dominique Ruffin, alors âgé de 50 ans, aubergiste de profession, est élu maire de Bolbec. Il tente d’apaiser la commune, par exemple en tant que délégué, lorsqu’il se rend à Paris pour réclamer des vivres en 1793. Il contribue également à embellir la ville, avec l’établissement de fontaines et de statues, obtenues auprès du château de Marly.

Un Bolbécais à l’ascension fulgurante

Son fils, François Amable, âgé de 20 ans en 1791, est attaché à l’ordre. Il extraie de la ville par la force un escroc venu à Bolbec sous le titre de Comte d’Artois, tentant de tirer parti des conséquences de la révolution sur les commerçants. Le jeune Ruffin l’emmène à Caudebec où il est pendu trois jours plus tard.

L’année suivante, il s’engage avec 100 autres volontaires bolbécais dans les guerres révolutionnaires. Il est élu capitaine de son bataillon deux jours après son enrôlement. Dans une fulgurante ascension, il devient colonel en octobre 1792. Il participe aux campagnes de libération de la France et de conquête. Il se fait remarquer par Jean Baptiste Jourdan à la bataille de Fleurus, qui décide de le prendre comme aide de camp. Il sert sous la même fonction Michel Ney jusqu’en 1799.

Ruffin, comte d’Empire : Le Lion de Friedland

Promu adjudant général en 1799, il sert dans les armées du Danube, du Rhin et dans la 15e division militaire avant de rejoindre l’armée du camp de Saint Omer. Le premier février 1805, il est promu général de Brigade, un poste qu’il a déjà refusé dans les années 1790 mais qu’il réclame au début du siècle en comprenant le changement du système militaire apporté par l’avènement de l’Empire.

François Amable Ruffin est alors intégré à la campagne de Prusse et de Pologne où il se fait remarquer lors de la bataille de Friedland. Le général et Maréchal Lannes aurait présenté Ruffin à Napoléon comme « un de vos plus vaillants généraux. Il s’est battu […] comme un lion, et couvert de gloire ». Fin 1807, il obtient le grade de général de division et, en 1808, est nommé comte d’Empire. Il acquiert la même année le commandement d’une division du Maréchal Victor pour l’Espagne.

La campagne d’Espagne : Ruffin capturé

En 1810, le général Ruffin profite d’une latence dans la campagne d’Espagne pour accompagner Napoléon dans sa visite de Bolbec. C’est la deuxième fois qu’il y passe mais, cette fois-ci, avec le Bolbécais.

En 1808, Ruffin a aidé à la prise de Madrid. Il a pris part, dès son commencement, à la campagne d’Espagne, qui progressivement s’enlise dans un massacre. Il ne s’agit plus d’une guerre entre armées mais d’un soulèvement de la population espagnole contre les militaires. L’affrontement se mue alors en guerre d’indépendance. En 1810, le gouvernement se réfugie à Cadix. Le siège est lancé. Mais, au cours de la bataille de Chiclana, le 3 mars 1811, Ruffin est blessé au cou d’un tir de biscaïen pendant une charge. Il est fait prisonnier par les Britanniques. Il est soigné mais, si la blessure commence à se refermer en avril, il souffre toujours de paralysie. Il demande au général Thomas Graham de partir recouvrer sa santé dans un endroit tempéré mais le Britannique n’a pas l’habileté nécessaire pour accéder à sa demande. Il décide alors de le faire embarquer pour l’Angleterre pour lui épargner la chaleur de l’Andalousie. Deux versions de son décès existent alors. Soit, pour remercier les officiers du HMS Gorgon de leur politesse, il offre un punch, qui, dans un écart de régime, le tue, soit ses blessures se rouvrent en mer provoquant sa mort le 15 mai 1811.

À Portsmouth, un enterrement avec les honneurs militaires qui lui sont dus est donné. À Bolbec, un monument est élevé au cimetière monumental mais il est déjà détruit par le temps en 1815. Son corps est rapatrié à Bolbec en novembre 1845, ce qui permet une inhumation dans sa ville natale mais, faute d’érection d’un nouvel édifice, une simple plaque est installée en 1881 au 4 rue Guillet, sa maison d’enfance, et sur son lieu de repos, aujourd’hui complétée du monument aux morts. Ultime hommage, son nom est inscrit sur le pilier ouest de l’arc de triomphe à Paris.

2. Henri Fleury (1913 – 1975)

En bordure du carré militaire se trouve la tombe d’Henri Fleury, parmi les morts pour la France et en face des soldats anglais, présentée seulement par une plaque sobre rappelant sa fonction la plus marquante : « Président du comité de Libération Août 1944 ». Sa solitude et son absence d’artifices renforcent son aspect solennel.

Henri Fleury, sergent des FFI bolbécais

Henri Fleury s’illustre en effet au cours de l’occupation de Bolbec. Issu d’une famille modeste, d’un père cantonnier du service vicinal départemental, c’est-à-dire attaché aux travaux de voirie, et d’une mère ouvrière de fabrique, il devient comptable dans les années 1930, alors âgé d’une vingtaine d’années.

Au début de l’occupation de la France par l’Allemagne, il rejoint la résistance et est fait sergent sous le nom de Pierre Durand, dit Papa. En 1943, il parvient à faire disparaître de jeunes bolbécais réquisitionnés pour le Service du Travail Obligatoire en les envoyant dans des maquis en Haute-Loire. Dix jours par mois, il quitte ainsi Bolbec pour les ravitailler en nourriture, en argent, vêtements et munitions.

En approchant de la Libération, il est chargé de former le comité local de Libération. Il en prend la présidence. Les nouvelles fusent, la cadence doit s’activer en août 1944. Les FFI bolbécais effectuent alors de nombreux sabotages pour déstabiliser les Allemands dans leurs derniers instants en France.

À la fin du mois d’août, les résistants entrent en contact avec les Alliés qui leur annoncent une arrivée imminente. Ils apprennent, dans le même temps, qu’un détachement allemand disposant d’un stock de vivres stationne au Vivier. Certains FFI s’y rendent mais, en montant la rue Auguste Desgenétais, ils aperçoivent une voiture. Un des membres tire, pensant qu’il s’agit d’un véhicule ennemi. En réalité, l’homme tire sur Henri Fleury, en route vers un membre du comité de Libération nationale. La balle étant explosive, le sergent est amputé d’un tiers de l’avant-bras gauche, comprenant sa main.

Un engagement citoyen continué après la guerre

Après la guerre, Henri Fleury assume la fonction d’adjoint au maire. Il préside la délégation départementale de l’Education nationale et le comité de vigilance de l’enfance malheureuse. Il devient également vice-président du conseil presbytéral de l’Eglise réformée, délégué du synode régional et conseiller de la Fédération française des Eclaireurs et Eclaireuses Unionistes. En parallèle, il dirige la société « Lechevalier-Fleury », fabriquant des aliments pour le bétail. Pour toutes ses actions, militaires comme citoyennes, il reçoit une multitude de distinctions, nommément la médaille militaire, la croix de guerre à étoile d’argent, la croix de la Libération, la croix du combattant volontaire de la résistance, la croix de chevalier de la Légion d’honneur, la croix de chevalier du Mérite social et la médaille d’honneur départementale et communale, couronnant toutes de leurs valeurs symboliques un engagement et une détermination humanistes.

3. Sépulture Gustave Lemaitre

D’apparence assez simple, la sépulture de la famille de Gustave Lemaitre accumule pourtant de nombreux et ostensibles symboles. Les quatre tombes sont closes. Les bornes surmontées de pointes sont à l’origine reliées entre elles par des chaînes pour délimiter l’espace sacré de la sépulture et l’extérieur, le profane. Au-dessus de la stèle se trouve une urne, un objet représentatif de la mort, par la conservation des cendres, d’un souvenir matériel, dans un récipient.

Ici reposent les corps de Gustave Lemaitre (1822 – 1881), Louise Long (1827 – 1870), sa femme, et Lucie (1847 – 1866) et Julien Lemaitre (1858 – 1860), deux de leurs enfants, morts jeunes.

Une grande famille du textile au XIXe siècle

Gustave Lemaitre est le fils de Jean-Baptiste (1794 – 1856) et de Clarisse Lavotte (1795 – 1871), issue, elle d’une famille protestante très active dans le pays de Caux, que ce soit dans le milieu du textile ou dans le domaine du traitement du cuir. En 1836, Jean-Baptiste fonde, avec son frère, Edouard, un tissage et une filature au Val Ricard. Il construit également une usine complète, comprenant filage, tissage, blanchiment et indiennage au Vivier de Fontaine, nommée « Etablissements Lemaitre-Lavotte ».

À sa mort, il laisse ses complexes industriels et des biens fonciers à ses héritiers, notamment la forêt du Platon de Lillebonne dans laquelle son fils Gustave continuera à planter des hêtres. Celui-ci est également un des administrateurs de l’hôpital Fauquet et gère, avec son frère Alphonse (1820 – 1872), plusieurs des usines Lemaitre-Lavotte. Néanmoins, il est aujourd’hui difficile d’établir précisément quelles fabriques et quels tissages sont sous son contrôle, l’entreprise associant plusieurs groupes. Ainsi « Lemaitre-Lavotte » est-il notamment constitué de « Lemaitre », « Lemaitre frères » et « Alphonse Lemaitre ». Le flou qui existe aujourd’hui ne nie cependant pas l’énergie de Gustave Lemaitre pendant les années 1860. Il est en ce sens fait chevalier de la Légion d’honneur en 1867 pour « avoir donné une puissante impulsion à l’industrie cotonnière ».

Louise Long, sa femme depuis 1846, donne naissance à plusieurs enfants, Lucie et Julien, décédés jeunes et inhumés avec leurs parents, et Georges (1849 – 1918), Valentine (1850 – 1887) et Adrienne (1855 – 1922), à qui Gustave Lemaitre lègue ses biens à sa mort en 1881. Ses descendants vendent alors sa grande propriété à la commune qui deviendra l’hôtel de ville

actuel et ses livres sont offerts à la bibliothèque municipale. Ses enfants continuent également de s’occuper de ses usines jusqu’à leur liquidation, leur rachat par la Société des Indienneries françaises en 1895 et la disparition de la société « Lemaitre-Lavotte » mais ce récit appartient à une autre sépulture…

4. Sépulture d’Alphonse Lemaitre et d’Henriette Lucie Lecoq

Surélevées, comme en suspension au-dessus du sol, les tombes d’Alphonse Lemaitre et d’Henriette Lecoq constituent un ensemble sobre et discret, aux plaques totalement lisses, sans ornement.

Une grande famille du textile au XIXe siècle

Alphonse Lemaitre (1820 – 1872) est le frère de Gustave (1822 – 1881) et le fils de Jean-Baptiste (1794 – 1856) et de Clarisse Lavotte (1795 – 1871), issue, elle, d’une famille protestante très active dans le pays de Caux, aussi bien dans le milieu du textile que dans le domaine du traitement du cuir. En 1836, Jean-Baptiste fonde avec son frère, Edouard, un tissage et une filature au Val Ricard. Il construit également une usine complète comprenant filage, tissage, blanchiment et indiennage au Vivier de Fontaine, nommée « Etablissements Lemaitre-Lavotte ».

À sa mort en 1856, les frères récupèrent ses complexes industriels et ses biens. Le découpage précis est inconnu même s’il est possible de penser que la société « Alphonse Lemaitre », partie de « Lemaitre-Lavotte » appartienne audit Alphonse Lemaitre, qui dispose alors d’un tissage de 256 métiers en 1859. En 1872, l’année d’ouverture de la nouvelle filature de la société maîtresse qu’il a contribué à mettre en place, il décède. De son mariage avec Henriette Lucie Lecoq (1834 – 1865) en 1854, il a deux enfants, Charles (1856 – 1885), qui reprendra en partie la direction de « Lemaitre-Lavotte », et Philippe (1863 – 1906), qui récupérera le domaine du Platon à Lillebonne, une propriété issue, au départ, des biens de son grand-père.

5.6. Trois sépultures : Auguste, Victor et Henri Fauquet

Trois frères sont inhumés dans le cimetière monumental. Tous ont des sépultures différentes, placées en des endroits distincts et dans des styles dissemblables. Celle d’Auguste Fauquet, la plus imposante, constitue un sarcophage surélevé sur un pilier où les noms des défunts sont inscrits. Au-dessus de la structure se trouve une amphore, symbolisant l’enveloppe corporelle des personnes inhumées, leur souvenir matériel, recouvert d’un linceul, pouvant ici faire également à la production de textile bolbécaise. Deux citations ornent également le sarcophage. La seule qui peut encore être déchiffrée informe le visiteur sur l’orientation religieuse des Fauquet : « La poudre retourne en la terre, comme elle y avait été, et que l’esprit retourne à Dieu, qui l’a donné ». Il s’agit en effet d’un passage de la traduction protestante de la Bible par David Martin.

La sépulture d’Henri Fauquet est plus sobre. Elle dispose de deux stèles, séparées du profane, du monde, par un enclos, l’une lui et l’autre pour sa mère, Marie Marthe Fauquet. Des flambeaux renversés prennent place à chacun de leurs angles, symbolisant à la fois l’extinction de la vie et un espoir de résurrection une fois la flamme redressée. Au sommet des stèles se trouvent des urnes, représentant la mort et le souvenir, toutes deux surmontées d’un linceul. Sur celle de Marie Marthe Fauquet, il est possible de lire l’inscription : « A la meilleure des mères » et sur celle de son fils, une citation biblique est visible, une nouvelle fois issue d’une traduction protestante : « Les choses visibles ne sont que pour un temps, mais les invisibles sont éternelles ».

La sépulture de Victor Fauquet sépare elle aussi le sacré des défunts du profane extérieur par une grille. La stèle se construit quant à elle à la manière d’un temple antique surélevé d’où apparaît une amphore fleurie couverte d’un linceul, réactivant les symboles précédemment évoqués.

Trois frères issus de l’industrie textile

Auguste (1803 – 1863), Henri (1805 – 1863) et Victor Fauquet (1807 – 1854) sont les fils de Pierre Abraham Fauquet (1774 – 1834), à ne pas confondre avec Pierre Abraham Fauquet-Lemaitre (1787 – 1858), qui reprend à son père ou fonde une manufacture de toiles peintes à Bolbec au début du XIXe siècle. Il se marie en 1798 avec Marie Marthe Fauquet (1783 – 1846) qui continuera à suivre ses fils après le décès de son mari et sera inhumée avec l’un d’eux, Henri.

À la mort de leur père, les trois frères récupèrent la manufacture de toiles peintes et perpétuent l’entreprise familiale. Auguste Fauquet devient par la suite membre du conseil presbytéral et du consistoire de l’église de Bolbec.

En outre, les frères organisent de grands mariages, s’unissant à des familles réputées du textile. Victor épouse notamment en 1833 Amélie Joséphine Lamy (1814 – 1851), issue d’une riche famille de manufacturiers bolbécais, et inhumée dans un caveau non loin de son lieu de repos à lui. Veuf, il se remarie en 1853 avec Clara Caron (1827 – 1890), qui vient elle aussi d’une famille qui entreprend beaucoup dans le pays de Caux avec, d’un côté, les Caron, tanneurs et propriétaires, et, d’un autre, les Imminck, des fabricants venus des Pays-Bas, liés aux Pouchet et donc apparentés à Jacques Daniel Fauquet et Pierre Fauquet-Lemaitre. Malgré son décès en 1854, sa femme ne se remarie pas. Elle est inhumée avec lui.

Auguste, quant à lui, se marie en 1852 avec Sophie Le Cocq (1817 – 1906), fille de négociants originaires de l’île anglo-normande Aurigny et dont la famille se trouvera liée, avec le mariage de sa sœur Marie Anne (1812 – v. 1895) au pasteur Hébert Sohier de Vermandois (1816 – 1886), à une autre famille des îles normandes et à une autre famille bolbécaise également inhumée en ce cimetière monumental.

Henri, quant à lui, reste célibataire. En 1863, il meurt au château possédé par la fratrie, à Saint-Jean-de-Folleville, deux mois seulement avant que son frère Auguste ne décède à son tour en ce même lieu.

7. Famille Lamy-Limare

La sépulture de la famille Lamy-Limare comprend deux édifices : un caveau porté par de fausses colonnes de style ionique en bas-relief et un sarcophage surmonté d’une amphore, représentant l’enveloppe corporelle de la défunte, à laquelle est attachée une couronne de fleurs, symbolisant l’éternité, une continuité ininterrompue entre la vie et la mort, et sur laquelle repose un linceul. Une grille ceint l’ensemble, protégeant le repos sacré des personnes inhumées du profane extérieur.

Dans ce monument funéraire reposent les corps de Pierre Abraham Lamy (v. 1783 – 1861), de sa femme Marie Rose Limare (1791 – 1858), de leur fils Jacques Abraham Lamy (1811 – 1876) et de leur fille Amélie Joséphine Fauquet (1814 – 1851).

Pierre Abraham Lamy fonde, après son mariage avec Marie Limare en 1810, une fabrique d’indiennes rue de la Vallée de Fontaine, l’actuelle rue Charles Lesourd, nommée Lamy-Limare. À sa mort, sa fille Palmyre (1810 – 1897) récupère son moulin, sente Papavoine, qu’elle ne revendra qu’à la fin de sa vie, et son fils reprend la fabrique d’indiennes.

En plus de son activité de manufacturier, Jacques Abraham Lamy a également été impliqué dans la défense de Bolbec lors d’évènements historiques, notamment en étant élu commandant de la garde nationale de Bolbec en 1848 et en 1870, respectivement lors des émeutes de la révolution et au cours de la guerre franco-prussienne.

Au cours du XIXe siècle, la famille Lamy-Limare s’agrandit et tisse des alliances avec nombre de manufacturiers. Palmyre Lamy, la fille aînée de Pierre Abraham se marie par exemple avec Edouard Pertuzon (1802 – 1857), manufacturier, qui lancera les indiennes Pertuzon-Lamy. De la même manière, Amélie Joséphine Lamy épouse en 1833 Victor Fauquet (1807 – 1854), manufacturier possédant une fabrique d’indiennes. La troisième fille des Lamy, Irma Léonie (1824 – 1889), se marie, quant à elle, avec François Léon Desgenétais (1818 – 1862) et donnera naissance à Léon Desgenétais (1854 – 1893), maire et député aussi présent dans ce cimetière.

8. Famille Fauquet-Lemaitre

Structure imposante collée à celle de Jacques Daniel Fauquet, la sépulture des Fauquet-Lemaitre attire l’œil. Séparée en cases distinctes, le caveau est lui-même séparé du monde, préservant le sacré enserré d’un extérieur profane, par ses trois grands murs et par un muret. De carrure imposante, il reste assez sobre, s’inscrivant dans une tradition protestante qui n’affiche pas de signes religieux mais des citations évangéliques, peut-être ici présentes mais dont l’effacement, avec le temps, les rend seulement hypothétiques.

De Fauquet frères à Fauquet-Lemaitre

À la mort de leur père en 1807, les frères Fauquet, Jacques Daniel (1786 – 1854) et Pierre Abraham (1787 – 1858), récupèrent ses deux ateliers. Ensemble, ils créent la Maison Fauquet frères. En 1815, ils agrandissent les ateliers. Ils fondent également une nouvelle filature et une nouvelle indiennerie. Trois ans plus tard, la première machine à vapeur est installée dans le plus vieil atelier de leur père. Les affaires prennent de plus en plus d’ampleur.

En 1822, la Maison Fauquet frères construit une grande filature à l’emplacement de l’actuelle piscine intercommunale et de l’ancienne résidence des Sources. Mais en 1828, quand Jacques Daniel devient maire, les deux frères cessent les affaires ensemble.

Dans les années 1830, Pierre Abraham Fauquet gère donc, seul, une petite filature à Bolbec, acquiert une petite filature de coton à Saint-Maclou et une autre à Gruchet-le-Valasse. En 1832, il achète le château du Valasse. Il fonde même une des premières filatures de lin en France à Manneville-sur-Risle en 1840. Au total, en 1850, il a deux filatures à Bolbec, une à Gruchet-le-Valasse, une à Montville et une à Saint-Maclou qui lui rapportent un chiffre d’affaires annuel de 6 millions de francs, soit environ 15 millions d’euros. Il en construit une autre à Saint-Sever en 1854 et hérite même des biens de son frère, mort sans descendance. Pierre Fauquet-Lemaitre décède quatre ans plus tard et, en hommage à ses efforts industriels, les rues de Fontaine et Jean Gilles sont renommées d’après lui en 1879.

Marié avec Adèle Lemaitre (1797 – 1857), il appose officieusement le nom de son épouse au sien et l’utilise dans ses affaires industrielles. Néanmoins, le changement n’est officialisé qu’avec son fils, Alfred Fauquet-Lemaitre (1826 – 1895).

Une industrie qui s’étend sur trois générations

Son fils hérite des usines de Bolbec, Pont-Audemer et Saint-Maclou. Il revend entre 1871 et 1872 celles de Pont-Audemer et de Saint-Maclou et acquiert en 1875 un tissage à Lillebonne, qu’il démolit pour l’agrandir. Industriel actif et philanthrope, il fait construire une blanchisserie à Caudebec-en-Caux, met en place une école dans sa filature de Bolbec et en 1880 crée une école pour filles qui deviendra le bon foyer. Il fonde aussi la société des maisons ouvrières en 1878. Il préside dans le même temps la commission administrative de l’hôpital Fauquet, est pendant plusieurs années conseiller municipal de Bolbec, de Gruchet-le-Valasse, président de la chambre de commerce de Bolbec et conseiller presbytéral. Passionné de sport équestre, il devient président de la société des courses de Bolbec à sa création dès 1884, société d’ailleurs éphémère puisqu’elle disparaît quatre ans plus tard.

Son fils, Auguste Fauquet-Lemaitre (1862 – 1943), poursuit les activités industrielles de la famille. Il est surtout connu pour avoir donné vie à l’abbaye du Valasse en y organisant de grandes fêtes pour la bonne société. En 1927, la société devient une société anonyme et entre en bourse. Mais, après le krach de 1929, les affaires s’effondrent et les usines de Bolbec, Lillebonne et Caudebec sont fermées. Auguste Fauquet-Lemaitre se retire finalement dans son château du Valasse, abandonnant l’industrie.

Marié en 1887 à Lucie-Marguerite Raoul-Duval (1863 – 1936), il a un fils, Pierre Fauquet-Lemaitre (1888 – 1978) qui reste en dehors de la gestion des établissements familiaux et du pays de Caux, passant sa vie à Paris. Le cycle industriel normand, débuté plus de cent ans auparavant, s’achève donc avec son père.

9. Sohier de Vermandois

La sépulture, tout en marbre, affiche un lien évident à la religion. Plus que les autres monuments funéraires qui utilisent les symboliques catholiques ou protestantes par convention ou pour assurer un hommage, ici la tombe est ostensiblement celle d’un pasteur, visible aux croix présentes sur les dalles et à l’inscription qui les surmonte, qui ne se réfère pas à un nom de famille mais à : « L’Eglise ». Des symboles plus usuels sont néanmoins également présents, avec l’urne, représentant la mort et le souvenir matériel des défunts, recouverte d’un linceul, lui-même retenu par une couronne de fleurs, qui évoque l’éternité par un cercle qui dresse une continuité entre la vie et la mort. Il s’agit d’ailleurs d’une des rares sépultures à avoir conservé sa chaîne, séparant le sacré de la tombe de du profane extérieur. La démarcation est soutenue par des piquets stylisés, décorés, comme des flambeaux retournés, signifiant l’espoir en une résurrection.

Ici se trouvent Hébert Sohier de Vermandois (1816 – 1886) et sa femme Marie Anne Le Cocq (1812 – v. 1895).

Hébert est le fils de Jean Sohier (et de Marie Elizabeth Le Bailly, tous deux protestants, qui doivent, à cause de leur religion, se réfugier à Jersey dans les années 1810. La famille ne revient en France qu’en 1822 quand le père est nommé pasteur à Montivilliers. Hébert Sohier suit d’abord des études à Bolbec, sous la direction de Guillaume de Félice, qui y est pasteur de 1828 à 1839 et se fera connaître pour son engagement contre l’esclavage après son passage dans la commune, et de David Maurel. Il est reçu bachelier ès lettres et rejoint ensuite la faculté protestante de Montauban pour s’y former en théologie. Gradé, diplômé, en 1839, il est nommé pasteur auxiliaire à Cherbourg. Là, Hébert Sohier rencontre Marie Anne Le Cocq, fille de Peter Le Cocq, un négociant. Ils s’y marient en 1844. Il est ensuite nommé pasteur à Montivilliers puis, enfin, à Bolbec en 1849. La même année, il parvient à prouver son appartenance aux Vermandois, famille aristocratique de Jersey dont l’ancienneté remonte au XVe siècle.

Hébert, de son nom récemment repris, Sohier de Vermandois gagne progressivement en importance, tant localement que régionalement. Élu président du consistoire de Bolbec en 1853, il devient également président du conseil presbytéral et président du synode de Normandie. Il aide à créer de nombreux temples dans les limites territoriales du consistoire. En 1886, après plus d’une quarantaine d’années de service ininterrompu, le pasteur annonce prendre une pause. Il décède un mois plus tard. Une souscription est lancée pour l’édification

d’un monument funéraire. Près de 5 000 francs sont récoltés, issus surtout des Fauquet et Lemaitre, deux grandes familles manufacturières protestantes.

10. Famille Montier-Huet

Avec sa grande stèle surplombant des sarcophages enfoncés dans le sol, la sépulture des Montier-Huet est imposante. De chaque côté de l’ancien emplacement du panneau des Handisyde, aujourd’hui illisible, sortent deux flambeaux en relief de la blancheur autrefois immaculée de la plaque centrale. Inversés, ils symbolisent à la fois l’extinction de la vie par la raréfaction de l’air avivant la flamme et l’espoir préservé de sa résurrection. Surplombant l’inscription « FAMILLE MONTIER-HUET » se trouve une amphore, un récipient qui représente l’enveloppe corporelle comportant l’âme du défunt. À chacune de ses anses s’enroule une couronne, sans début ni fin, aussi bien mort que promesse de naissance, et à son sommet s’étend un morceau de tissu, représentant traditionnellement le linceul mais pouvant, à Bolbec, cité du textile, revêtir un sens différent.

Dans cette sépulture reposent les corps de Pierre Adolphe Montier (1810 – 1887), sa femme Clémence Elisa Huet (1813 – 1896), leur fille Elisa Emma Montier (1842 – 1876) avec son mari Félix Joseph Grancher (1840 – 1918) et leur arrière-petit-fils Pierre Handisyde (1893 – 1967) avec sa femme Marguerite Ouvry (1900 – 1971).

Entre fabrique de mouchoirs et archéologie

Au début du XIXe siècle, Pierre Abraham Montier, siamoisier de métier, c’est-à-dire tisserand de tissu en siamoise, fonde une fabrique de mouchoirs. Après la révolution, la profession de siamoisier se fait plus rare. La production de tissu doit s’industrialiser. Son fils, Pierre Adolphe, reprend la fabrique. Il se marie en 1837 avec Clémence Elisa Huet, dont le père, Pierre Abraham Huet, est lui-même fabricant textile. Malgré sa présence à Bolbec, Pierre Abraham Montier-Huet s’investit plus à Lillebonne. Il y est adjoint au maire à la fin des années 1870 et participe même à une série de découvertes archéologiques. Il récupère de Davois de Kinkerville un terrain à Lillebonne, le domaine de Catillon, comprenant un manoir à l’actuelle limite de la rue de la République. Alors qu’il s’apprête à y entreprendre des travaux de terrassement, plusieurs sépultures gallo-romaines apparaissent. Ainsi commence-t-il des fouilles archéologiques à partir de 1867. Il expose une collection de ses trouvailles au rez-de-chaussée de son manoir. Elle y restera jusqu’en 1999 avant de rejoindre le musée gallo-romain sous le nom de « collection Handisyde ».

Après la vente de la fabrique

Avec Clémence Elisa Huet, il a plusieurs enfants, dont Elisa Emma Montier, qui se marie avec Félix Joseph Grancher en 1865, un filateur de l’Eure, et Ernest Adolphe Montier (1838 – 1911) qui devient en 1868 seul propriétaire de la fabrique avant d’en revendre les droits en 1881 à Ernest Blondel, également fabricant de mouchoirs, après trois générations d’activité.

Sa fille, Madeleine, (1835 – v. 1935) épouse Charles Henri Handisyde (1862 – v. 1918) et donne naissance à un fils, Pierre Handisyde, inhumé ici, à Bolbec, avec sa femme, Marguerite Ouvry. Fernand (1871 – 1954), le fils d’Ernest, quant à lui, n’entretient plus de rapport avec le textile, se spécialisant dans le droit. Son fils Guillaume « Guy » Montier (1905 – 1955) deviendra maire de Rouen à la Libération, de 1944 à 1945, puis sénateur, de 1946 à 1948.

11. Famille Georges Lemaitre

Cette sépulture monumentale est celle de la famille de Georges Lemaitre. Elle ressemble d’ailleurs, en dehors de quelques exceptions, à celle de la famille de Gustave Lemaitre. La stèle, regroupant quatre plaques, est surmontée d’une urne, représentative de la mort et du souvenir matériel, par la préservation des cendres. L’ensemble est probablement séparé de l’extérieur, du profane, dans un repli vers le funéraire sacré, par des chaînes aujourd’hui disparues.

La continuité d’un héritage familial

Georges Alfred Lemaitre (1849 – 1918) est le fils de Gustave Lemaitre (1822 – 1881) et de Louise Long 1827 – 1870). Son grand-père, Jean-Baptiste Lemaitre (1794 – 1856), fonde en 1836 avec son frère Edouard, un tissage et une filature Lemaitre au Val Ricard. Il construit également une usine complète, comprenant filage, tissage, blanchiment et indiennage au Vivier de Fontaine, nommée « Etablissements Lemaitre-Lavotte ». A sa mort en 1856, ses fils Gustave et Alphonse (1820 – 1872) poursuivent son travail. De la même manière, Georges, fils de Gustave, commence sa carrière dans l’entreprise familiale, la plus importante du secteur Bolbec, Gruchet-le-Valasse et Nointot dans les années 1860. Après la guerre franco-prussienne, où il a fait partie de la garde nationale mobile portée au combat en tant que sous-lieutenant puis sous-officier d’état-major, il retourne travailler dans l’industrie cotonnière. En 1880, il devient l’un des deux directeurs de l’usine Manchon-Lemaitre du Val Ricard.

À la mort de son père en 1881, Georges récupère ses usines et les gère avec ses sœurs Valentine (1850 – 1887) et Adrienne (1855 – 1922) et leurs maris jusqu’à la liquidation judiciaire de « Lemaitre-Lavotte » en 1895. Leur rachat par des industriels de la Société des Indienneries françaises leur permet néanmoins de conserver certaines structures.

Son implication à Bolbec

D’abord membre de la chambre consultative des arts et métiers, il devient ensuite membre de la chambre de commerce de Bolbec dès sa création en 1886. Il en est président à partir de 1895, jusqu’à sa mort en 1918. Très actif, il est également l’un des administrateurs de l’hôpital Fauquet et est président de la société des cités ouvrières. Il crée des ateliers de couture pour la population et participe aussi à la création de la « Goutte de lait » bolbécaise, une association fournissant du matériel hygiénique pour les enfants et prescrivant un ensemble de précautions

pour le bon développement des nourrissons. En 1895, il accueille même le président de la République, Félix Faure, lors de son passage à Bolbec.

Avec sa femme, Pauline Lemaitre (1857 – 1937), il a une fille, Elisabeth en 1894. Elle décède jeune, l’année de ses douze ans. En hommage, Georges fait construire une école à son nom au mont de Bolbec, où il a déjà installé des habitations ouvrières. Elle ferme néanmoins ses portes en 2010.

La fin de la dynastie Lemaitre

Son fils, Gaston (1876 – 1944), quant à lui, ne s’engage pas immédiatement dans la reprise de l’entreprise familiale. Il fréquente d’abord un institut de commerce à Paris, dont il sort diplômé et s’engage dans l’armée en 1895. Passant dans l’armée de réserve, il est rappelé en 1914 pour prendre part au conflit mondial. Il dirige à son retour les établissements Manchon-Lemaitre, comprenant alors l’usine du Val Ricard pour le filage et une filature appelée « La petite boîte » située en face de la chapelle sainte-Anne. En 1920, il voit la rue du Val Ricard renommée, en hommage à son père, rue Georges Lemaitre. De 1937 à 1943, il est président de la chambre de commerce de Bolbec.

Son fils, Gustave (1904 – 1953), surnommé Bobby, commencera lui aussi par faire des études, d’abord à l’école de filature de Mulhouse, puis à l’école de tissage d’Epinal. Il entre ensuite dans la société Manchon-Lemaitre et reprend ultimement le flambeau en la dirigeant. Mais les métiers vieillissants deviennent inadaptés. Le monde change et l’usine peine à suivre les standards. L’entreprise est dissoute peu avant la mort de Gustave, concluant ainsi, après plus d’une centaine d’années d’existence, la dynastie manufacturière des Lemaitre, commencée par un Gustave, achevée avec un Gustave.

12. Famille Jacques Fauquet

La sépulture de la famille Fauquet est sobre, dans une implicite tradition protestante qui se passe d’ornements. Par contraste, collée à l’impressionnant caveau des Fauquet-Lemaitre, elle constitue une structure de moindre envergure, à échelle humaine. Les sarcophages à demi enfoncés dans le sol rendent peut-être hommage aux travailleurs des manufactures par leur forme en pointe imitant le toit des maisons ouvrières.

Les débuts de Jacques Daniel Fauquet dans le textile

Fils de Jacques Fauquet et de Marie Anne Pouchet, Jacques Daniel Fauquet (1786 – 1854) reprend en 1807 les deux ateliers développés par son père, une indiennerie et une filature. Avec son frère, Pierre (1787 – 1858), il fonde la Maison Fauquet frères. En 1815, les établissements sont agrandis. Les frères Fauquet passent à deux filatures et deux indienneries. Trois ans plus tard, ils installent une machine à vapeur dans un des ateliers hérités de leur père. En 1822, ils montent une grande filature à l’emplacement de l’actuelle piscine intercommunale et de l’ancienne résidence des Sources. Mais, quand Jacques Daniel devient maire en 1828, les deux frères se séparent. L’aîné garde néanmoins la direction des indienneries et d’une filature. En 1831, ses établissements emploient encore plus de 800 personnes.

Marié en 1813 avec Pauline Pouchet (1795 – 1832), il hérite en 1831 de son beau-père, Pierre Abraham Pouchet, de son vivant propriétaire d’une grande indiennerie à Gruchet-le-Valasse, du château de Roncherolles. Toutefois, la fille décède l’année suivante. Jacques Daniel Fauquet se remarie alors en 1835 avec Julie Hey (1797 – 1894), inhumée avec lui dans le caveau.

Le « Bienfaiteur bolbécais »

En tant que maire de la Restauration au Second Empire, Jacques Daniel Fauquet doit gérer le tumulte des évènements politiques. En 1848, lorsque la révolution met fin à la Monarchie de Juillet, il réorganise la garde nationale. Les émeutes touchent surtout Lillebonne. Bolbec reste calme, malgré une situation économique précaire, où les manufactures ne fonctionnent, à cause de la crise générée par la révolution, que trois jours par semaine. Dans le tumulte, Jacques Daniel Fauquet lui-même s’avance avec sa garde réorganisée pour décourager les émeutiers lillebonnais d’entrer dans Bolbec.

Malgré ce type de conflit, qui n’entrave généralement la commune que temporairement, le maire est particulièrement actif et entame des actions qui changeront les conditions de la vie locale de manière durable : il établit la place Diane, l’actuelle place Desgenétais, revoit le pavage des rues, reforme ou forme des trottoirs, agrandit et aménage le cimetière et, enfin, il initialise l’éclairage au gaz à partir de 1845. Pour lutter contre l’abandon d’enfants, il crée des salles d’asile pour les enfants d’ouvriers et rend l’école obligatoire pendant deux ans. En 1832, il fait don de la somme nécessaire à la conversion d’une indiennerie en hôpital pour contrer une épidémie de choléra.

Pour toutes ces actions, il est nommé chevalier de la légion d’honneur. Mais il ne s’arrête pas à cette récompense. En 1833, il fonde la bibliothèque municipale. Il contribue également à créer une caisse d’épargne, en 1838. Restant maire jusqu’à sa mort, multipliant les actions en faveur des Bolbécais jusqu’à la fin de sa vie, il laisse un souvenir durable dans la mémoire des habitants. Gustave Mauconduit, auteur et journaliste, rappelle le surnom de Jacques Daniel Fauquet : le « bienfaiteur bolbécais », encore dans les esprits dans les années 1880. En hommage, l’année suivant sa mort, en 1855, une rue est nommée d’après lui, garantissant le souvenir de son nom à chaque visiteur entrant ou sortant de la Ville par le Val-aux-Grès.

13. Sépulture Debray

La sépulture Debray présente un ensemble imposant. Deux murets contre un mur rassemblent la famille Debray, la coupant, d’une certaine manière, de l’extérieur, la repliant sur elle-même, mais la rendant également plus ostensible. Sur la plaque centrale se trouvent deux couronnes de fleurs, symbolisant l’éternité par leur forme circulaire, englobant début et fin, vie et mort. Aux deux extrémités du mur se trouvent des flambeaux, marquant la transmission d’un souvenir encore vivace. Mais, de tout ce panorama imposant et rempli de symboles, le portrait de Louis Debray est l’élément qui retient le plus l’attention. Surmonté de fleurs, enrubanné et soutenu par un arc floral décoratif sur lequel est accroché l’insigne de chevalier de la légion d’honneur, il intrigue par la force de ses détails.

Ici reposent les corps de Louise Catherine (1874 – 1934), Louis Debray (1872 – 1916), son époux, et Henri Debray (1900 – 1920), leur second fils.

De relieur à fabricants de tubes

Pour comprendre l’importance de la famille Debray à Bolbec, il faut remonter le temps jusqu’au début du XIXe siècle. Isaac Abraham Debray (1814 – 1901), fils d’un marchand de bestiaux de Beuzeville-la-Grenier à la fin du XVIIIe siècle, est placé, pour son éducation, chez un relieur de Bolbec. Après son mariage en 1836 avec Palmire Caron (1816 – 1879), il fonde un commerce de papeterie et de reliure rue d’Orteuil, l’actuelle rue Pasteur. Souvent sollicité pour fournir des livres et des registres à des industriels, Isaac Abraham Debray se met à développer du matériel pour le milieu du textile, à savoir des tubes en papier pour le fil des bobines. Son fils, Edouard, meurt en 1887. C’est donc son petit-fils, Louis, alors seulement âgé de 15 ans, qui remplace son père et aide son grand-père avec la production.

Les engagements de Louis Debray

Louis Debray se passionne très tôt pour le tir. À 19 ans, en 1891, il devient délégué de l’union nationale des sociétés de tir de France. Plus tard, il partage sa passion à l’échelle locale. Il crée, en 1894, une société de tir à Bolbec, où il organise de nombreux concours.

Il s’engage également dans des associations qui favorisent le développement postscolaire, notamment dans l’amicale laïque, en donnant un complément d’instruction aux élèves qui sortent de l’école. En ce sens, il s’agit d’organiser des conférences, des concerts et de travailler

le tir, une nécessité pour la préparation du brevet d’aptitude militaire. Son engagement va plus loin dans les années 1900. Dès le début du siècle, il est élu conseiller municipal de Bolbec, puis, en 1913, maire de Lanquetot, où il développe, par exemple, une cantine scolaire et ce à ses propres frais.

En 1901, à la mort de son grand-père, il hérite de son entreprise de fabrication de tubes en papier. Il la déménage à Héruppes, en y adjoignant un complexe d’habitations pour ouvriers. Il le rend public, en l’offrant à la ville, à la condition que les rues le composant soient nommées selon son père et son grand-père, respectivement Edouard Debray et Debray-Caron.

La famille Debray pendant les guerres mondiales

En 1911, il construit, pour l’amicale laïque, une salle des fêtes comprenant une salle de réunion et un stand de tir. Pendant la première guerre mondiale, elle est utilisée comme hôpital auxiliaire par le service de santé des Armées. D’une capacité initiale de 20 lits, la salle passe à plus d’une centaine au milieu de la guerre. À la fin de l’année 1918, l’hôpital est supprimé. La salle est ensuite acquise par la Ville et renommée en l’honneur de Louis Debray mais, son entretien jugé trop coûteux, elle est finalement détruite.

Son fondateur, et celui qui a permis l’installation de l’hôpital, ne voit pas la fin de la guerre, puisqu’il décède en 1916. C’est son fils, Jacques (1895 – 1969), qui reprend la fabrique de tubes. En 1923, il devient conseiller municipal avant d’être élu maire de Bolbec en 1939. Il démissionne néanmoins deux ans plus tard pour des raisons de santé. La guerre compliquant l’approvisionnement en matières premières, il ferme la fabrique dans le temps de sa retraite des fonctions publiques. Il tente une réouverture à la fin des années 1950, sans succès. La fabrique est rachetée mais ne fonctionne pas mieux. Après une nouvelle fermeture en 1973, elle est remplacée par un Intermarché.

14. Trois sépultures : Auguste, Victor et Henri Fauquet

Trois frères sont inhumés dans le cimetière monumental. Tous ont des sépultures différentes, placées en des endroits distincts et dans des styles dissemblables. Celle d’Auguste Fauquet, la plus imposante, constitue un sarcophage surélevé sur un pilier où les noms des défunts sont inscrits. Au-dessus de la structure se trouve une amphore, symbolisant l’enveloppe corporelle des personnes inhumées, leur souvenir matériel, recouvert d’un linceul, pouvant ici faire également à la production de textile bolbécaise. Deux citations ornent également le sarcophage. La seule qui peut encore être déchiffrée informe le visiteur sur l’orientation religieuse des Fauquet : « La poudre retourne en la terre, comme elle y avait été, et que l’esprit retourne à Dieu, qui l’a donné ». Il s’agit en effet d’un passage de la traduction protestante de la Bible par David Martin.

La sépulture d’Henri Fauquet est plus sobre. Elle dispose de deux stèles, séparées du profane, du monde, par un enclos, l’une lui et l’autre pour sa mère, Marie Marthe Fauquet. Des flambeaux renversés prennent place à chacun de leurs angles, symbolisant à la fois l’extinction de la vie et un espoir de résurrection une fois la flamme redressée. Au sommet des stèles se trouvent des urnes, représentant la mort et le souvenir, toutes deux surmontées d’un linceul. Sur celle de Marie Marthe Fauquet, il est possible de lire l’inscription : « A la meilleure des mères » et sur celle de son fils, une citation biblique est visible, une nouvelle fois issue d’une traduction protestante : « Les choses visibles ne sont que pour un temps, mais les invisibles sont éternelles ».

La sépulture de Victor Fauquet sépare elle aussi le sacré des défunts du profane extérieur par une grille. La stèle se construit quant à elle à la manière d’un temple antique surélevé d’où apparaît une amphore fleurie couverte d’un linceul, réactivant les symboles précédemment évoqués.

Trois frères issus de l’industrie textile

Auguste (1803 – 1863), Henri (1805 – 1863) et Victor Fauquet (1807 – 1854) sont les fils de Pierre Abraham Fauquet (1774 – 1834), à ne pas confondre avec Pierre Abraham Fauquet-Lemaitre (1787 – 1858), qui reprend à son père ou fonde une manufacture de toiles peintes à Bolbec au début du XIXe siècle. Il se marie en 1798 avec Marie Marthe Fauquet (1783 – 1846) qui continuera à suivre ses fils après le décès de son mari et sera inhumée avec l’un d’eux, Henri.

À la mort de leur père, les trois frères récupèrent la manufacture de toiles peintes et perpétuent l’entreprise familiale. Auguste Fauquet devient par la suite membre du conseil presbytéral et du consistoire de l’église de Bolbec.

En outre, les frères organisent de grands mariages, s’unissant à des familles réputées du textile. Victor épouse notamment en 1833 Amélie Joséphine Lamy (1814 – 1851), issue d’une riche famille de manufacturiers bolbécais, et inhumée dans un caveau non loin de son lieu de repos à lui. Veuf, il se remarie en 1853 avec Clara Caron (1827 – 1890), qui vient elle aussi d’une famille qui entreprend beaucoup dans le pays de Caux avec, d’un côté, les Caron, tanneurs et propriétaires, et, d’un autre, les Imminck, des fabricants venus des Pays-Bas, liés aux Pouchet et donc apparentés à Jacques Daniel Fauquet et Pierre Fauquet-Lemaitre. Malgré son décès en 1854, sa femme ne se remarie pas. Elle est inhumée avec lui.

Auguste, quant à lui, se marie en 1852 avec Sophie Le Cocq (1817 – 1906), fille de négociants originaires de l’île anglo-normande Aurigny et dont la famille se trouvera liée, avec le mariage de sa sœur Marie Anne (1812 – v. 1895) au pasteur Hébert Sohier de Vermandois (1816 – 1886), à une autre famille des îles normandes et à une autre famille bolbécaise également inhumée en ce cimetière monumental.

Henri, quant à lui, reste célibataire. En 1863, il meurt au château possédé par la fratrie, à Saint-Jean-de-Folleville, deux mois seulement avant que son frère Auguste ne décède à son tour en ce même lieu.

15. Famille Selle

La sépulture de la famille Selle prend la forme d’une chapelle funéraire, un bâtiment lisse mais très décoré, d’abord avec ses colonnes dans un style composite, continuant la manière corinthienne, visible notamment par ses feuilles d’acanthe, symbolisant, dans leurs piquants, les aspérités de la vie que les défunts n’auront plus à subir. Sous l’inscription « FAMILLE SELLE », se trouve le visage d’un angelot, qui, peut-être, transfigure un petit défunt, ceint de ses ailes, qui, elles, peuvent symboliser une protection portée sur les personnes inhumées. Sur chaque côté, trois couronnes enrubannées prennent place. Sans début ni fin, leur forme évoque une continuité ininterrompue, l’éternité. Au-dessus, dans une section triangulaire, se trouve une palme perçant une couronne, symbole peut-être ici d’honneur politique. De chaque côté de la chapelle sont situés des amphores, représentant l’enveloppe corporelle comportant l’âme, tous deux, ainsi que la croix centrale, couverts de morceaux de tissu, à l’image de linceuls.

Dans le caveau reposent Azarias Selle (1813 – 1883), sa femme Marie Desgenétais (1828 – 1899), leur fille Marie (1851 – 1903) et leur fils Adrien Pierre Léon (1855 – 1901) avec sa femme Marie Aurélie Eude.

Bolbec et la guerre de Sécession

Originaire d’Yvetot, Azarias Selle commence sa carrière de notaire à Rouen dans les années 1840, âgé d’une trentaine d’années. Au cours de la décennie suivante, il se fait connaître à Bolbec, d’abord comme propriétaire du Val-aux-Grès, puis en devenant conseiller d’arrondissement du Havre. En 1855, Azarias Selle est élu conseiller municipal et, en 1856, membre de la commission municipale. La même année, il est désigné maire suivant la démission de Valentin Bourdin sur ce poste.

Azarias Selle intervient dans une période politique et économique complexe. En 1861, dans le cadre de la guerre de Sécession américaine, Abraham Lincoln décide un blocus des Etats sécessionnistes, grands producteurs de coton, qui affecte lourdement l’industrie et provoque une crise dans le milieu du textile normand. Les salaires diminuent et la misère augmente à Bolbec. Il est impensable, pour les patrons, de baisser les heures de travail ou d’empêcher l’effondrement des rémunérations ouvrières. Azarias Selle décide donc d’employer les ouvriers, alors majoritairement au chômage, dans la création de la rue Pierre-Fauquet Lemaitre, avec l’accord des manufacturiers. Les rues de Fontaine et Jean Gilles, tortueuses et zigzaguant

entre les usines, sont remplacées par une grande voie accessible. La crise finit par se tasser avec l’important apport de coton fabriqué en Inde et avec la fin de la guerre de Sécession en 1865.

Dans le tumulte de l’occupation prussienne

À peine six ans plus tard, une nouvelle crise touche Bolbec. En 1871, au cours de la guerre franco-prussienne, Bolbec est envahie. Un Prussien est tué près de la rue d’Orteuil, l’actuelle rue Pasteur. Sont alors pris en otage Achille Cottard, cafetier, Auguste Desgenétais, manufacturier, et Charles Forthomme, fabricant de mouchoirs, en échange de 100 000 francs en réparation de l’attaque, les Prussiens annonçant que l’officier tué est le neveu du général August Karl von Goeben. Azarias Selle, qui n’est plus maire depuis 1870, remplacé par le préfet dans une logique de gouvernement de défense nationale, reste néanmoins actif dans la vie de la commune par son poste de conseiller municipal. En ce sens, il fait don de 10 000 francs qui viennent compléter les 63 000 francs donnés aux Prussiens, ce qui fait partir l’occupant même s’il ne s’agit pas de la totalité de la somme convenue.

Le retour en poste

La république revenue, il se présente aux élections municipales et est élu maire en 1872. Azarias Selle construit notamment, au cours de ses mandats, un presbytère, derrière l’église Saint-Michel, qui devient en 1911 une école maternelle, nommée en 1978 Edmée Hatinguais. Il n’est pas réélu en 1878.

Il a, de son mariage avec Marie Desgenétais en 1850, un fils, Adrien Pierre Léon et deux filles jumelles, Françoise et Marie qui, elle, figure sur le vitrail « Apparition de Notre Dame de Lourdes » de l’église Saint-Michel, récompensant les dons effectués par la famille. Azarias Selle est lui aussi présent dans les œuvres du lieu de culte. Mort en 1883, il réapparaît les bras croisés, en 1903, dans le vitrail centré sur Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Une rue est également nommée en son honneur en 1894.

Bilan

Si les actions d’Azarias Selle ont pu permettre à Bolbec de traverser certaines crises, son excès de prudence est critiqué par ses contemporains, le faisant apparaître comme un magistrat sérieux mais peu novateur. Malgré ses vingt années passées au poste de maire, il n’a pas, dans

l’imaginaire bolbécais, la même aura que Jacques Daniel Fauquet. Suivant sa disparition, le Journal de Bolbec le qualifie de « magistrat intègre, généreux, bienfaisant, de relations sûres » alors que le Progrès de Bolbec affirme explicitement : « … pendant les vingt années que M. Selle administra, comme maire, la ville de Bolbec, aucune amélioration importante n’eut lieu dans notre ville ». Les deux publications montrent en réalité la même image d’Azarias Selle, celle d’un homme politique qui a su préserver Bolbec, un objectif louable en temps de crise mais qu’il semble avoir adopté comme une fin en temps de paix.

16. Sépulture Desgenétais

Avec sa stèle impressionnante, descriptive et en partie immaculée, la sépulture des Desgenétais est remarquable. À chaque coin de la tombe prennent place des piliers qui, à l’origine, soutenaient une chaîne séparant le sacré du repos mortuaire du profane du monde extérieur. Au-dessus de la stèle se trouve une amphore, représentant le souvenir de l’enveloppe corporelle des défunts. Une couronne de fleurs ceint son anse. Elle symbolise l’éternité, une continuité ininterrompue entre la vie et la mort. Un linceul la recouvre.

Reposent ici François Léon Desgenétais (1818 – 1862), sa femme Irma Léonie Lamy (1824 – 1889) et leur fils Léon Pierre Desgenétais (1854 – 1893).

D’industriel à républicain réputé

François Desgenétais fonde avec ses frères Jean (1810 – 1864) et Auguste (1821 – 1882) la Maison Desgenétais frères. En 1833, leur oncle fonde avec eux le premier tissage mécanique de coton à Lillebonne. Il les laisse ensuite assurer la gestion de l’établissement. Ils créent par la suite de nombreuses usines à Bolbec et Lillebonne.

À la mort de son père, Léon Desgenétais récupère sa place au sein de l’entreprise Desgenétais frères, qui ne fonctionne plus comme une fratrie mais entre cousins. En parallèle, il se lance en politique. Il est élu membre du conseil municipal de Bolbec en 1881 et conseiller d’arrondissement en 1883. L’année suivante, il devient premier adjoint. Il fonde, en 1887, le cercle de l’union où tout le monde est admis. Avec une cotisation de 6 francs par an, tout un chacun peut profiter de loisirs et d’une bibliothèque.

Disposant d’un haras à Saint-Antoine-la-Forêt, passionné de sports hippiques, il contribue à fonder une société de courses qui remplit les hippodromes du Valasse et de Roncherolles. En tant que propriétaire et éleveur, il devient également président de l’association agricole de Saint-Romain. Il est fait, pour cet engagement, chevalier de l’ordre du mérite agricole en 1888.

Sa carrière politique s’accélère dans les années 1890. En 1889, son mandat de conseiller d’arrondissement est reconduit. Il est élu en 1891 par le conseil municipal pour remplacer son cousin, Henri Desgenétais (1856 – 1891), au poste de maire. Il est élu officiellement en 1892. Tête de liste républicain, Léon Desgenétais est pendant un temps président du comité républicain démocratique du canton de Bolbec et président de la délégation cantonale de Bolbec.

Les élections législatives de 1893 : une bataille médiatique bolbécaise

D’abord réticent à s’engager dans les élections législatives, il est finalement quand même investi par le parti républicain et doit faire face à André Piérard (1854 – 1906), monarchiste, ancien secrétaire de la société des chemins de fer, maire de Gruchet-le-Valasse de 1889 à 1894 et également marié à une cousine de Léon Desgenétais, Inès (1858 – v. 1919), une fille d’Auguste Desgenétais.

Sur plusieurs mois de l’année 1893, c’est une bataille médiatique qui s’engage pour les deux organes de presse bolbécais. L’un, Le Progrès de Bolbec, est républicain, l’autre, Le Journal de Bolbec, est monarchiste. Le second, par des raccourcis antisémites, accuse Léon Desgenétais d’être proche des Juifs, mal perçu au XIXe siècle, et anticatholique parce que protestant et d’être franc-maçon parce que républicain. Le média réactionnaire se sert en réalité d’arguments décousus et volontairement haineux pour non seulement attaquer le candidat adverse mais également discréditer la république, en place depuis vingt-trois ans. Le Progrès de Bolbec défend son candidat tout en rappelant l’absentéisme du baron Piérard à l’Assemblée nationale alors même qu’il est élu depuis 1889. La presse républicaine tente de constituer un mur en contrecarrant les arguments des réactionnaires monarchistes.

Léon Desgenétais élu, Le Progrès de Bolbec se désintéresse du conflit mais, pour Le Journal de Bolbec le ton ne change pas. Pour lui, « l’opportunisme est vainqueur dans notre circonscription, comme il l’est dans tout notre département ». Par cette ouverture annonçant le résultat des scrutins, il tente de discréditer le nouveau député et, encore une fois, la république à l’aide d’une rhétorique populiste, qui suppose le système corrompu car trop permissif et sous-entend un vol des voix. La mort du député n’empêche pas la presse royaliste de poursuivre ce même discours : « M. Desgenétais se refusait à affronter les hasards et les luttes toujours ardentes du scrutin » peut-on lire dans sa nécrologie avant un appel au recompte des voix et à l’élection du baron Piérard.

Un décès soudain

Le monarchiste, député depuis 1889, est donc éjecté. Avec Léon Desgenétais, les réactionnaires sont évincés de la troisième circonscription du Havre. Mais le député fraîchement élu décède avant d’avoir pu siéger. Le baron Piérard est tout de même présent à ses funérailles. Le Journal

de Bolbec annonce qu’il mène et guide le cortège tandis que Le Progrès de Bolbec le décrit comme en retrait et s’éclipsant avant l’entrée au cimetière.

Selon Gustave Mauconduit, auteur et journaliste, près de 6 000 personnes sont présentes autour du convoi funèbre. En tout, en comptant les habitants aux fenêtres et ls curieux de passage, il y aurait eu, toujours selon lui, environ 13 000 personnes.

En hommage au défunt, la place de Diane est renommée en son nom l’année même de son décès, un nom qu’elle conserve encore aujourd’hui.

En 1894, la tante et l’unique héritière de Léon Desgenétais, Palmyre Louise Lamy (1810 – 1897), veuve Pertuzon, fait don de 40 000 francs à la Ville avec la condition que cette somme soit employée à construire une école perpétuant la mémoire de son neveu. Bolbec accepte et l’école Desgenétais est inaugurée en 1896.

17. Familles Le Bigre – Jacquart

L’imposant obélisque, tendu vers le ciel, attire l’œil du visiteur. Il est orné d’une palme traversant une couronne, symboles, respectivement, d’honneurs et d’éternité. Sous l’inscription nominative, un jésus sur la croix doré complète la décoration de l’édifice, ajoutant une représentation chrétienne à un monument ordinairement païen. De chaque côté de l’obélisque prennent place des amphores identiques, en miroir, symbolisant le souvenir du corps physique des défunts, leurs anses couvertes d’une part par une couronne, l’éternité, et d’une autre par un linceul, la mort. Sur la tombe principale se trouve un étrange sigle. Il peut s’agir d’un B stylisé avec une barre centrale autour de laquelle un L serpente, iconographiant le nom Le Bigre.

Généalogie d’une famille de commerçants bolbécais au XIXe siècle

Malgré les trois emplacements funéraires apparents, la sépulture comporte neuf personnes. Dans le caveau se trouve donc, en premier lieu, Alexandre Jacquart (1846 – 1899), pharmacien aux Loges dans les années 1870 et 1880 puis à Bolbec dans les années 1890. Il est, à la fin de sa vie, adjoint au maire dans la dernière commune. Il se marie à Goderville en 1874 avec Ernestine Paumelle (1853 – 1893), présente aussi dans le caveau. La mère de l’épouse, Amanda Roussel (1826 – 1851), de son vivant quincaillère, est probablement aussi inhumée avec le couple.

Le fils d’Alexandre Jacquart et d’Ernestine Paumelle, Alexandre (1875 – 1903), sûrement de santé fragile, car exempté de service militaire et mort jeune, à 27 ans, est également enterré avec eux.

Le couple a également une fille Marie Ernestine (1882 – 1948). Elle épouse, en 1899, Eugène Albert Lebigre, alors herbager, propriétaire et conseiller municipal à Bolbec. Ils ont ensemble deux enfants, Albert Lebigre (1900 – 1987), métallurgiste à Rouen qui se marie avec Jeanne Joubard en 1923, et Jean Lebigre, mort à l’âge de 2 ans ; ceux-ci probablement tous inhumés ici. Marie Ernestine Jacquart et Eugène Albert Lebigre divorcent en 1913. Elle a probablement fait la connaissance d’Alexandre Bertin (1853 – 1934), élève d’Alexandre Cabanel, pendant les études du peintre fécampois à Bolbec. Marie se marie avec lui en 1914 et, s’ils vivent à Paris, elle est néanmoins inhumée auprès de son fils à Bolbec.

18. Famille Forthomme

La chapelle funéraire des Forthomme réunit de nombreux symboles caractéristiques de l’imagerie funéraire. Les deux colonnes soutenant l’arc-de-cercle du perron sont de style composite, dans une continuité de l’art corinthien comme le montrent les feuilles d’acanthe présentes à l’extrémité des piliers et symbolisant les aspérités de la vie, désormais évanouie, dans leurs pointes piquantes. Au-dessus des piliers se trouvent d’un côté l’Alpha, de l’autre l’Oméga, en référence aux versets de l’Apocalypse 1:8 et 22:13 : « Je suis l’Alpha et l’Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin ». Dieu commençant et achevant toute chose, la fin rejoint le commencement.

Au-dessus de l’inscription « Famille Ed(mond) Forthomme », sont visibles un flambeau et des plantes, tous inversés. Généralement synonyme de mort, de feu qui s’éteint, il comporte peut-être une idée différente, le feu ne vacillant pas, les plantes ne fanant pas, symbolisant une autre vie, qui attend la résurrection, qu’on la redresse.

Par hasard ou par choix, la chapelle des Forthomme se trouve dans l’alignement de celle de la famille Capelle, liés encore dans la mort après avoir beaucoup interagi au fil des générations.

Plongée dans une fabrique de mouchoirs

Les Forthomme sont une famille d’industriels bolbécais, s’étant particulièrement investie dans la fabrication de mouchoirs. Au début du XIXe siècle, Louis Forthomme est proche de ce milieu, en travaillant le tissu. Son fils, Edmond (1838 – 1910), poursuivra dans cette voie. Fabricant de mouchoirs, puis, plus tard membre de la chambre de commerce et du conseil des prud’hommes de Bolbec, il s’associe en 1856 avec Stanislas Capelle (1823 – 1899), industriel spécialisé dans la teinturerie, pour fonder un tissage mécanique sur un des anciens sites Fauquet-Lemaitre, au Vivier. Là, ils initient la fabrication de « tissés couleurs », de tissus comportant une large palette chromatique, de manière industrielle. Si la structure se contente au départ de mouchoirs, elle évolue rapidement vers des produits de plus en plus luxueux en créant des cravates ou des écharpes de haute facture. Progressivement, l’usine gagne en réputation, surtout dans son traitement des zéphyrs, des bayadères et des Jacquard.

En 1868, à 30 ans, Edmond Forthomme se marie avec Joséphine Alleaume (1847 – 1914). À la manière des Fauquet-Lemaitre ou Fauquet-Pouchet, il accolera le nom de sa femme au sien. En ce sens, lorsqu’il fonde le tissage mécanique de Gruchet-le-Valasse dans les années 1870, il le nomme d’après son attachement sociétaire en expansion « Etablissements Forthomme-

Alleaume ». En 1890, il s’entérine dans le paysage gruchetain en achetant la teinturerie Capelle et, en 1895, il élargit sa production à Bolbec en se rendant maître de l’usine du Vivier après la liquidation judiciaire des Lemaitre-Lavotte.

Les Forthomme au tournant du siècle

À l’approche du XXe siècle, le sort s’acharne contre les Forthomme. Le dernier fils d’Edmond, Bernard, décède en 1898, à l’âge de 23 ans, à cause de problèmes respiratoires. Un hommage lui est rendu sur le vitrail « Bernard priant la Vierge avant le départ pour la seconde croisade » en l’église Saint-Michel de Bolbec. Le fils ainé d’Edmond Forthomme, Robert, décède à son tour en 1906, emporté par une fièvre typhoïde. Le père meurt quant à lui en 1910, à 72 ans. Ses deux fils restants, André (1871 – 1942) et Maurice (1873 – 1936), ne récupèrent pas la gérance de la société Forthomme-Alleaume, placée plutôt entre les mains de l’industriel Raoul André Ozanne, mais ils héritent, l’un, du tissage du Vivier, l’autre, de la teinturerie Capelle. Cette dernière sera néanmoins revendue en 1919, le cadet laissant de côté le monde industriel.

Le déclin temporaire des Forthomme

En 1926, avec Maurice Capelle (1886 – 1967), petit-fils de Stanislas Capelle, André Forthomme forme la société Forthomme-Capelle et Compagnie sur le tissage du Vivier, rappelant l’association de 1856 entre les deux familles, entre fabricant et teinturier. Mais, dans le tumulte des années 1930, la société ne prospère pas. Il faut alors fermer l’usine et transférer une partie de sa production aux établissements Forthomme-Alleaume de Gruchet-le-Valasse. Sur place, le fils d’André, Jean-Marie (1900 – 1975), administrateur délégué du tissage mécanique, abandonne le haut de gamme et se concentre sur des productions bon marché. Ayant quitté Bolbec, la fermeture définitive de l’usine du Vivier en 1936 conclue le parcours lié à la commune des Forthomme ou, plus précisément, les parcours croisés des Forthomme et des Capelle, de deux grandes familles industrielles.

19. Famille Arthur Houlbrecque

D’aspect impressionnant, la rocaille de la sépulture de la famille Houlbrecque représente le Golgotha, le mont sur lequel le Christ a été crucifié, un symbole renforcé par les attributs se rapportant au fils de Dieu, notamment la croix, c’est-à-dire la foi, l’espérance et la charité, et la palme du martyre.

Des commerçants bolbécais

Le temps ayant effacé les inscriptions et les registres ne conservant pas la trace de chaque individu présent dans la sépulture, il est seulement possible de conjecturer l’identité des défunts. Il pourrait ici s’agir d’Arthur Houlbrecque (1855 – 1908), commerçant à Bolbec dans les années 1870 et 1880, fils de Thomas Sénateur Houlbrecque, boucher. En 1884, il se marie avec Emma Letellier, fille d’Eugène Letellier qui tient une boulangerie avec sa mère dans les années 1850 avant de devenir rentier en atteignant les 50 ans. Ensemble, ils ont un fils, Jules, vivant des rentes constituées par ses parents. Il meurt au palais Mirasol, à Antibes, en 1939, laissant sa femme, Marguerite Bonet, institutrice à Bolbec, veuve à l’âge de 45 ans.

20. Charles Sorieul (1772 – 1852)

Le 20 août 1835, à 22h, la petite filature de Pierre Fauquet-Lemaitre prend feu 1. Les bâtiments, construits à la fin du XVIIIe siècle ou au début du XIXe siècle, ne résistent pas aux flammes. Les sapeurs-pompiers interviennent. Ils parviennent à sauver deux blessés, dont un grièvement. Mais, à 1h du matin, la charpente s’écroule en écrasant l’ouvrier forgeron, bloqué à l’intérieur 2 3. Son corps ne sera retrouvé que vers 10h. Les fenêtres de la grande filature Fauquet-Lemaitre, située à une rue de là, explosent sous le coup de la chaleur. Tout le quartier industriel est en péril. Mais, vers 3h du matin, les sapeurs-pompiers parviennent à contenir les flammes. Les bâtiments de la petite filature sont réduits en cendres mais l’incendie est enfin arrêté.

En septembre 1835, le maire du Havre, Adrien Lemaistre, annonce au maire de Bolbec avoir demandé au ministère deux médailles au ministre de l’Intérieur « l’une d’or, l’autre d’argent, en faveur de MM. Sorieul père et fils, qui ont montré le plus honorable dévouement dans l’incendie du 20 août 4 ».

L’illustre capitaine des pompiers

Qui sont ces héros nouvellement décorés d’une plaque à l’effigie du roi Louis-Philippe ? « M. Sorieul père », Charles Sorieul, couvreur en ardoise de profession, versé dans l’isolation et les incendies, entre à la compagnie des sapeurs-pompiers en 1794, à l’âge de 22 ans 5. Il devient lieutenant en 1813 et est unanimement élu capitaine en 1827 après la mort d’Amable Gand, précédent occupant de cette fonction 6. En 1849, il est fait chevalier de la légion d’honneur en récompense de tous les actes de secours qu’il a portés 7. À sa mort, en 1852, la ville de Bolbec lui offre une concession gratuite à perpétuité et une souscription est levée pour l’érection d’un monument funéraire. Le jour de son inhumation, sa dépouille portée sur la petite pompe n°1 s’arrête donc devant une sépulture personnalisée où figurent un camion de pompier et des jeux de haches. L’ensemble du lieu de repos est surmonté d’un toit soutenu par quatre piliers aux

coins de la tombe. Ultime hommage, une rue est nommée en son honneur en 1901, renommant la rue de l’ancien champ de foire 8.

Un héritage familial

Si le nom de Sorieul reste attaché aux sapeurs-pompiers de Bolbec, ce n’est pas uniquement en raison des actes de bravoure de Charles Sorieul mais également parce qu’il a initié une tradition familiale. En 1813, lorsqu’il est nommé lieutenant, deux de ses fils, Augustin (1793 – 1872) et Hospice (1803 – 1870), respectivement âgés de 20 et 10 ans, entrent à la compagnie. Le plus vieux devient capitaine en 1853. Il démissionne à l’âge de 77 ans pour des raisons de santé en 1870. Le commandement est alors proposé à son frère qui refuse le poste. Le fils d’Augustin, Auguste (1828 – 1887), continue également l’engagement familial dans la compagnie. Il est possible de le retrouver en tant que lieutenant en 1874. En tout, c’est au moins 80 ans d’histoire des sapeurs-pompiers de Bolbec que les Sorieul ont traversé. En 2024, de lointains descendants de la famille perpétuent encore la tradition dans des compagnies en dehors de la commune, formant un héritage vieux de 230 ans.

1 MAUCONDUIT, Gustave François, Histoire des rues de Bolbec, Le Livre d’histoire – Lorisse Editeur, 1887, rééd. 2013, coll. Monographies des villes et villages de France

2 1I417

3 Archives départementales. Acte de décès 4E 8047 – Bolbec – p. 233

4 1I433A

5 BERNARD, Raymond, La Compagnie des sapeurs-pompiers de Bolbec, 1734 – 1984, Ville de Bolbec

6 3H288

7 Base Léonore

8 BERNARD, Raymond, Bolbec, Ses rues d’hier à aujourd’hui, Ville de Bolbec, 2003

21. Famille Capelle

La chapelle, aux vitraux aujourd’hui cassés par le temps, s’ouvre sur deux colonnes, qui semblent la soutenir, dans un style composite qui tisse une continuité avec l’ionique, notamment dans ses volutes arrondis. Sur leurs chapiteaux sont sculptés des flambeaux ceints par des feuilles. Symboles de vie et de transmission de la mémoire, ils peuvent également représenter l’aide dans l’obscurité de la mort. Au-dessus des colonnes se trouve une palme traversant une couronne, dont la forme indique une circularité, un perpétuel retour liant la mort et la vie. Par hasard ou volontairement, la chapelle se trouve d’ailleurs dans l’alignement de celle de la famille Forthomme. Même après leur mort, elles restent proches.

Louis Stanislas Capelle et le développement de la teinturerie industrielle

Dans la chapelle reposent cinq générations de Capelle. Les trois premières se sont concentrées sur l’industrie de la teinturerie à Bolbec et à Gruchet-le-Valasse. Le plus ancien membre de la famille inhumé dans la chapelle est Louis Stanislas Capelle ou Louis Capelle fils (1823 – 1899). Né d’un père teinturier, il reprend l’occupation familiale et l’élargit. En 1856, il s’associe avec Edmond Forthomme (1838 – 1910), un industriel du textile, pour fonder une usine sur un des anciens sites Fauquet-Lemaitre au Vivier. Ensemble, ils mettent au point la fabrication de « tissés croisés », tissus pouvant comporter une large palette chromatique. Si l’usine se contente au départ de produire des mouchoirs, elle évolue très vite vers des formes plus sophistiquées et luxueux en mettant au point des cravates ou des écharpes de haute facture. L’entreprise lancée par Louis Capelle et Edmond Forthomme gagne rapidement en réputation.

Dans le même temps, il ouvre une teinturerie à Gruchet-le-Valasse, près de la rivière de Bolbec et s’investit dans le paysage politique de cette commune en en devenant maire de 1878 à 1881, un engagement qu’il ne cessera pas puisqu’à la fin de sa vie il est simultanément conseiller municipal et vice-président de la caisse d’épargne de Bolbec.

Le départ de Bolbec

À la mort de Louis Capelle, ses fils, notamment Georges (1852 – 1913) et André (1858 – 1915), reprennent la teinturerie gruchetaine. Dans les années 1890, ils la vendent à Edmond Forthomme, qui rachète également, quelques années plus tard, l’usine du Vivier après la liquidation judiciaire des Lemaire-Lavotte. Il est alors difficile de savoir ce que la famille détient encore en termes de teinturerie ou d’usine hors de Bolbec. En 1926, le petit-fils de Louis

Capelle, Maurice (1886 – 1967), et le fils d’Edmond Forthomme, André (1871 – 1942), s’associent pour former la société Forthomme-Capelle et Compagnie sur le complexe du Vivier. Il fonctionnera jusqu’à sa fermeture définitive en 1936 et la délégation d’une partie de sa production, la moins luxueuse, aux Etablissements Forthomme-Alleaume de Gruchet-le-Valasse. Bouclant la boucle, l’activité de la famille Capelle se termine à Bolbec, comme elle a débuté, avec les Forthomme.

22. Ensemble de caveaux de curés

En 1839, le conseil municipal décide la gratuité et la perpétuité des concessions données aux religieux de Bolbec, qu’ils soient catholiques ou protestants, sur une parcelle réservée.

Les caveaux des curés bolbécais, facilement reconnaissables avec leurs hautes croix, s’organisent tous autour d’un calvaire. Depuis le sentier, sur la droite de l’édifice, prennent place les sépultures de Théodore Morel (1821 – 1880), curé doyen de Bolbec de 1864 à 1880, de Victor Maréchal (1841 – 1905), aussi curé doyen de Bolbec de 1890 à 1905, et de Joseph Dubois (1857 – 1926), occupant la même fonction de 1913 à 1926.

Les trois lieux de repos semblent tous construits sur un modèle similaire. Les caveaux de Joseph Dubois et de Théodore Morel, notamment, reprennent la même structure, soutenus par des colonnes de style composite, continuant le corinthien avec ses feuilles d’acanthe symbolisant dans ses piquantes aspérités les difficultés de la vie. La seule différence notable est l’intégration des citations bibliques. Sur la sépulture de Théodore Morel, elles complètent des arcs-de-cercle en suspension tandis que sur l’autre elles sont ceintes de colonnes en relief, à la manière d’une fenêtre ou d’une porte. Chaque caveau présente des symboles religieux, notamment le calice ceint par une écharpe sacerdotale qui montre pleinement la fonction de prêtre exercée de leur vivant.

Le caveau central, celui de Victor Maréchal, diffère légèrement des deux autres par sa sobriété, étant orné seulement de croix sur les faces latérales et des représentations ecclésiastiques au-dessus.

L’ensemble des caveaux est également complété par celui de Dominique Hurey (1799 – 1867), prêtre vicaire de Bolbec, à gauche du calvaire depuis le chemin, en un massif sarcophage incrusté de croix, une sur sa face avant, une autre au-dessus. Lien étonnant, il peut également être noté que la sœur de Dominique Hurey, Marie Catherine, est une lointaine ascendante maternelle du spationaute Thomas Pesquet.

23. La Pleureuse / Louis Delaquerrière (1856 – 1937)

Placée au bout du jardin, quasiment seule, la statue de la Pleureuse intrigue. Malgré sa dénomination commune de « Pleureuse », l’œuvre se nomme « Douleur ». Elle est le fruit du travail de Charles-Henri Pourquet, sculpteur français surtout connu pour ses monuments funéraires. Ce type de reproduction, mimant la douleur des proches et amplifiant l’aspect tragique de la mort, est assez commun au XXe siècle. Aujourd’hui, elle donne un aspect énigmatique à la tombe qui comporte, de surcroît, des inscriptions devenues illisibles.

En remontant le temps, il aurait été possible d’y lire « Ici repose le grand artiste Louis Delaquerrière ».

Une soirée à l’Opéra-Comique

L’orchestre commence à jouer. La musique monte jusque sur les plus hauts balcons de l’opéra où les bavardages de la foule se font plus calmes avant de disparaître. Sur scène, dans l’obscurité, le comte Almaviva fait les cent pas dans une rue espagnole. L’Opéra-Comique a en effet décidé de faire sa rentrée 1886 avec l’adaptation du Barbier de Séville de Beaumarchais. L’artiste commence à chanter une sérénade. Dans la salle, Auguste Vitu le reconnaît :

Je l’avais entrevu dans des rôles de second plan au théâtre de la Monnaie de Bruxelles. C’était alors un grand jeune homme très mince, très long, très frisé à l’air naïf […]. La voix était fraîche et faiblement exercée. Depuis ce temps-là, [ses] joues, [sa] poitrine et [sa] voix ont pris quelque embonpoint 1.

À la fin du premier acte, le comédien est acclamé. « Il a réussi dès le premier acte. La voix est souple, d’un timbre jeune, le style est excellent […]. Il a été rappelé à plusieurs reprises 2 » s’enthousiasme un journaliste du Cri du Peuple. D’aucuns sont plus sceptiques, comme à L’Estafette : « Ce jeune débutant se fera une place parmi les seconds ténors de son rang 3 » ou dans Le Monde illustré : « La vocalisation est aisée, et le style est correct ; mais le jeu trahit encore de l’inexpérience, et il y a bien des progrès à faire de ce côté 4 ». Mais, parmi ce brouhaha, d’idées et d’oppositions, c’est Vitu qui obtient le dernier mot :

À partir de [la sérénade en ut de l’introduction], M. Delaquerrière était classé comme chanteur ; on l’a fort applaudi et rappelé d’acte en acte 5.

Louis Achille Delaquerrière

Avant d’en arriver au succès parisien, Louis Delaquerrière est originaire du pays de Caux, des Loges en particulier, où il naît en 1856 d’un père briquetier et d’une mère couturière. Il entame des études de droit à Paris dans les années 1870. Simultanément, il se met au chant à l’école Niedermeyer où il pratique également le piano, l’orgue la composition et exerce sa voix avec Louise de Miramont, cantatrice et professeure qu’il finit par épouser en 1880. L’année suivante, il fait ses débuts à l’Opéra-Comique comme ténor léger. Jusqu’en 1899, il joue et met en scène de nombreux opéras et opéras comiques avec des compositeurs renommés. Il se consacre ensuite à l’enseignement pendant 25 ans. Sa méthode est reconnue et met en place un vivier d’élèves dans lequel l’Opéra-Comique et l’Opéra de Paris puise des vedettes.

Après son décès en 1937, son enseignement ne se perd pas. Son fils, José Delaquerrière (1886 – 1978) profite de l’émulsion musicale produite par ses parents et leurs leçons en devenant un chanteur et compositeur renommé au Canada.

Si la raison de son inhumation à Bolbec est inconnue, il est néanmoins possible de penser que cet enterrement est issu de la volonté de sa sœur, Marie (1857 – 1947) ayant vécu dans la commune et inhumée avec lui. Sa mère, Virginie Lachèvre (1827 – 1914), se trouve également avec eux.

1 VITU, Auguste, « Chronique musicale » in Le Figaro, numéro du 2 septembre 1886, Paris, p. 3

2 « Premières représentations » in Le Cri du Peuple, numéro du 4 septembre 1886, Paris, p. 2

3 « Les Théâtres » in L’Estafette, numéro du 4 septembre 1886, Paris, p. 3

4 BOISARD, Auguste, « Chronique musicale » in Le Monde illustré, numéro du 11 septembre 1886, Paris, p. 14

5 VITU, Auguste, « Chronique musicale » in Le Figaro, numéro du 2 septembre 1886, Paris, p. 3